Как бы ни была деморализована осенью 1918, перед концом Первой Мировой войны, германская армия, но на фоне того, что представлял из себя личный состав Красной Армии в 1918-1920 гг., деморализованные немецкие солдаты выглядели просто суперменами. Но в сражениях с Красной Армией периода Гражданской войны, когда 80% красноармейцев шли в бой под угрозой расстрела на месте, американская армия умудрялась терпеть поражения.

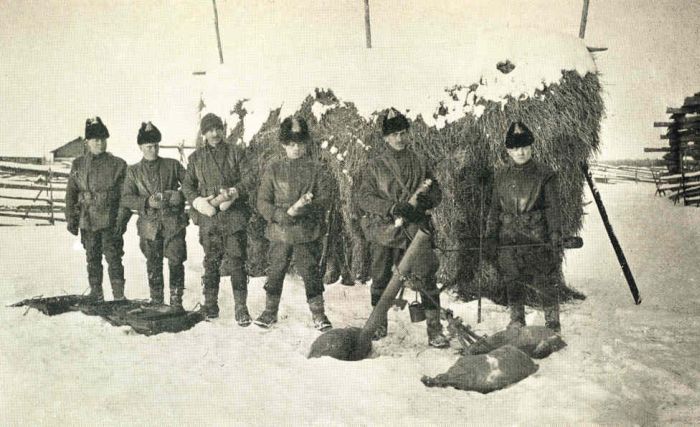

Одной из самых известных неудач американцев в боях с Красной Армией стала Шенкурская наступательная операция 18-й стрелковой дивизии 6-й армии Северного фронта, проведённая 19-25 января 1919. Этой дивизии, имевшей в своём составе 3100 человек и 13 орудий, было приказано срезать выступ линии фронта в районе г. Шенкурска.

В этом выступе находилось 700 русских белогвардейцев и 500 американских солдат с 16 орудиями. Во время наступления 18 СД основное сопротивление ей оказывали белогвардейцы. Исход сражения решил обходной манёвр одной из частей 18 СД в тыл противника, в результате которого был взят город Шеговары в 30 км к северу от Шенкурска на дороге Архангельск-Шенкурск. В результате американские войска в Шенкурске были окружены и только с помощью белогвардейцев, знавших местность, смогли выйти к главным силам англо-канадских войск.

Вошедшая 25.01.1919 в Шенкурск 18СД взяла в качестве трофеев 12 американских пушек, множество складов с боеприпасами, продовольствием и обмундированием.

Таким образом, из 16 орудий американцы от огня красных потеряли только 4. Главным противником для 18СД стало не превосходство американцев в артиллерии, а природные факторы: снег по пояс, 40-градусный мороз и лишь отчасти ружейно-пулемётный огонь белогвардейцев.

После поражения под Шенкурском американские войска на Русском Севере были отведены в тыл, а затем поспешно эвакуированы на родину.

В боях под Шенкурском американские офицеры показали неспособность к элементарному управлению артиллерийским огнём. Артиллерия 18СД для борьбы с пулемётами противника была рассредоточена по стрелковым полкам, которые наступали на разных направлениях. А 16 орудий американцев были сосредоточены в одном месте и поэтому элементарное умение сосредотачивать огонь на угрожаемых направлениях парализовало бы наступление 18СД, несмотря на её превосходство в численности.

Управлять и маневрировать артиллерийским огнём, сосредотачивая его на том или ином направлении, мог любой европейский офицер-артиллерист того времени, но только не американский.

Причина - в слабой подготовке американских офицеров вообще и артиллерийских в частности из-за общего слабого уровня американского гражданского образования, поскольку на всём протяжении существования американских вооружённых сил основная масса офицеров поступала в них из числа выпускников гражданских высших учебных заведений.

А об уровне подготовки в американских университетах и колледжах свидетельствует следующий факт. В 1883 г. бывший артиллерийский штабс-капитан Дегаев, будучи двойным агентом революционно-террористической организации "Народная воля" и русской политической полиции, запутавшись в двойной игре и спасая свою жизнь, бежал из России сначала во Францию, а затем в США. Там он в 1920 году скончался своей смертью, будучи профессором математики одного из университетов. Для этого ему хватило образования русского артиллерийского училища. В самой Америке он больше нигде не учился. Если бы Дегаев не был так запуган и не скрывался - то в США он вполне мог бы добиться и большего. Поступить, например, на службу в американскую армию и закончить карьеру в чине генерал-полковника, начальника артиллерийского департамента военного министерства. Уровня его образования в русском артучилище для этого хватило бы с избытком.

Кроме русского Севера, в годы Гражданской войны американские войска находились на русском Дальнем Востоке. Там регулярной Красной Армии не было, но действовавшие там красные партизаны главным своим противником считали японцев и белогвардейцев. К американцам они относились с нескрываемым презрением и за солдат не считали, вымогая у них оружие и деньги в обмен на ненападение. Такой вот своеобразный русский рэкет, о котором подробно упоминал Фадеев в романе "Последний из удэге", посвящённом партизанам Дальнего Востока в годы Гражданской войны.

После Первой Мировой войны у американской армии долгое время не было ничего своего. Вооружение французское, обмундирование английское. Английские каски-"тарелки" находились на головах американских военнослужащих вплоть до лета 1942. Тогда их наконец сменили каски собственного фасона.

Если армия США в 20-30-е гг. ХХ в. находилась в глухом застое, не имея вплоть до конца 30-х гг. даже танков отечественного производства, то американский флот довольно бурно развивался, в особенности новый для того времени вид корабельных сил - авианосцы и базирующаяся на них палубная авиация. Но толку от этого оказалось очень мало.

К 1941 г. американский флот не воевал 43 года - с момента окончания испано-американской войны 1898 г. Поэтому американский скулёж, вошедший затем в мировую историографию, о том, что якобы только внезапный удар японской авиации по Пёрл-Харбору 07.12.1941 привёл к первоначальному поражению США на Тихом океане в декабре 1941 - июне 1942, не выдерживает никакой критики. Во время налёта были уничтожены только все 9 линкоров американского Тихоокеанского флота, а все авианосцы, крейсера и эсминцы оказались целы. Но даже уничтоженные линкоры можно было компенсировать переброской кораблей аналогичного класса с Атлантического океана, что и было в конце концов сделано. Но самое главное то, что во время удара по Пёрл-Харбору не было уничтожено или повреждено ни одного американского авианосца, которые были главной ударной силой морских сражений Второй Мировой войны.

Так что причиной поражений США на Тихом океане в 1941-1942 гг. стал не удар по Пёрл-Харбору, а бездарность командования американского флота. Об этом свидетельствуют результаты сражения в Яванском море в ночь с 27 на 28 февраля 1942, когда отряд из 5 американских крейсеров и 10 эсминцев атаковал 4 крейсера и 14 эсминцев японского флота, прикрывавших караван японских транспортов с десантом на борту. Несмотря на примерное равенство в силах и на то, что японские корабли были скованы охраной транспортов, в ходе ожесточённого морского сражения японцы, не потеряв ни одного корабля и ни одного транспорта, потопили 2 американских крейсера и 3 эсминца, а остальных обратили в бегство. И всё это при том, что японский флот не воевал 37 лет со времён русско-японской войны 1904-1905 гг.

Поэтому, если бы японцы не уничтожили 9 американских линкоров в Пёрл-Харборе, то они уничтожили бы их во время сражений 1941-1942 гг.

За 8 месяцев наступательных боёв на Тихом океане в 1941-1942 гг. японцы захватили гигантскую акваторию со множеством архипелагов, которую американцам пришлось отвоёвывать два года в 1943-1944 гг.

Что касается действий американской армии на других фронтах Второй Мировой войны, то они были ещё более скромными.

По замыслам американских правящих кругов, главная операция американских сухопутных войск - высадка во Франции в июне 1944 - должна была проходить практически без боя. Командующий немецкими войсками во Франции фельдмаршал Роммель - участник антигитлеровского заговора - должен был открыть фронт для высадившихся во Франции американских и английских войск.

Что касается Роммеля, то он свою задачу выполнил полностью. Высадка союзных войск была 06.06.1944, а за день до этого Роммель уехал в Германию под предлогом празднования дна рождения жены. Перед своим отъездом он для того, чтобы полностью разрушить управление немецкими войсками во Франции, на день высадки союзников назначил совещание для командования 7-й армии, оборонявшей атлантическое побережье Франции, где должна была произойти высадка. На это совещание прибыли командиры всех корпусов, всех дивизий и многих полков. Если учесть при этом, что союзный десант имел абсолютное превосходство в боевых кораблях, 15-кратное превосходство в авиации, 5-кратное в танках и 3-кратное в живой силе, то он должен был преодолеть 200 км, отделявших его от Парижа, максимум за три дня, а через 6-7 дней с момента высадки выйти к границе с Германией.

Однако, неуправляемое, но яростное сопротивление немецких войск при общей бестолковости американских и английских генералов и нежелании американских и английских солдат и офицеров рисковать своими "драгоценными жизнями" привели к тому, что союзные войска топтались на месте высадки 10 дней. За это время немецкое верховное командование сумело восстановить управление войсками. Оценив ситуацию и почуяв неладное, Гитлер отстранил Роммеля от командования. Новым командующим войсками во Франции стал фельдмаршал Клюге, преданный Гитлеру, а командующим 7-й армией - обергруппенфюрер Хауссер, один из создателей войск СС.

Не сумев воспользоваться открытием Роммелем Западного фронта, правящие круги США потребовали от заговорщиков произвести переворот и отстранили Гитлера от власти. Спустя две недели от начала высадки 20.06.1944 на Гитлера было совершено покушение. В этот же день генералы-заговорщики захватили власть в Париже и Вене, арестовав находившихся там руководителей службы безопасности, СС и нацистской партии. Но бездействие руководителей заговора в Берлине позволило находившемуся там Геббельсу разгромить заговорщиков.

В результате американским и английским войскам во Франции вместо парадного марша и приёма капитуляции немецких войск пришлось начать воевать хотя бы чуть-чуть. И для того чтобы пройти 200 км до Парижа, союзникам вместо двух дней понадобилось два с половиной месяца. Средний темп продвижения - два с половиной километра в день. И это при многократном превосходстве в живой силе и технике и 15-кратном - в авиации. От места высадки союзников до границы с Германией было 600 км. Это расстояние союзники преодолели за 6 месяцев, к концу декабря 1944. Средний темп продвижения - 3 км в день.

Свежие комментарии